循環科技達人黃暐程:從喝水這件小事,產生社會「飲」響力

你有聽過「奉茶行動」這款 App 嗎?奉茶一詞,起源於台灣早期在廟口或路邊設置茶水桶的傳統,象徵人與人之間互相照顧、共享資源的文化。該行動的推動者 ── 黃暐程說:「我們想把這樣的精神,用科技重新連結起來。」

人生的劇本,未必要照著走

黃暐程在求學階段一直都是師長眼中的「好學生」,填寫大學志願時,他依循社會普遍的期待,把電子、電機、資訊相關科系一股腦兒寫了一輪,「因為大家都說,讀理組未來會成為電子新貴。」這句話幾乎是那個年代的共識,也是黃暐程選擇理工科的原因,「當時只覺得,讀這個比較有前途,也比較好找工作。」

沒想到,就在黃暐程準備步入職場之際,正巧碰上金融海嘯,整個就業市場低迷不振,此時的他才驚覺,過去父母、老師、社會所描繪的劇本,未必能應對現實的挑戰。

後來,黃暐程仍按照原定計畫進入電子業,卻很快地發現另一個問題 ── 他不想只當企業中的一顆螺絲釘。於是,在一次因緣際會下,他加入了一間新創公司,負責推廣節能減碳的解決方案,「當時只要有客戶買單,就很有成就感,同時也覺得節能這件事滿酷的,好像可以實際解決問題。」

走出冷氣房,尋找真正的永續

然而,理想與現實之間總是充滿著落差與矛盾。「我穿著襯衫、西裝,在冷氣房裡與企業談節能,這樣的反差讓我感到混亂。」黃暐程逐漸意識到,當永續淪為口號,缺乏與日常生活的連結,就難以真正實踐,更現實的困境,是企業中在意節能的,往往是總務單位,但真正耗電的卻是其他部門,「這樣的分工與脫節,讓永續變得遙不可及。」

就在這段質疑與迷惘的時期,黃暐程開始接觸戶外運動,「雖然爬山很累,但進入山林讓我感到非常療癒。」大自然不只讓他身心放鬆,也激發新的思考:「我的工作雖然能替客戶省電、省錢,但我好像可以為這個環境做得更多。」懷抱著為地球盡一份心力的想法,他投入荒野保護協會的志工行列,並在一次淨灘活動中,看著滿地的塑膠瓶,不斷反思:「我們買水,是為了水,還是為了瓶子?」黃暐程認為,既然每個人每天都會喝水,那有沒有可能就靠著這件小事,來實踐真正的永續呢?

使用代替擁有,奉茶行動誕生!

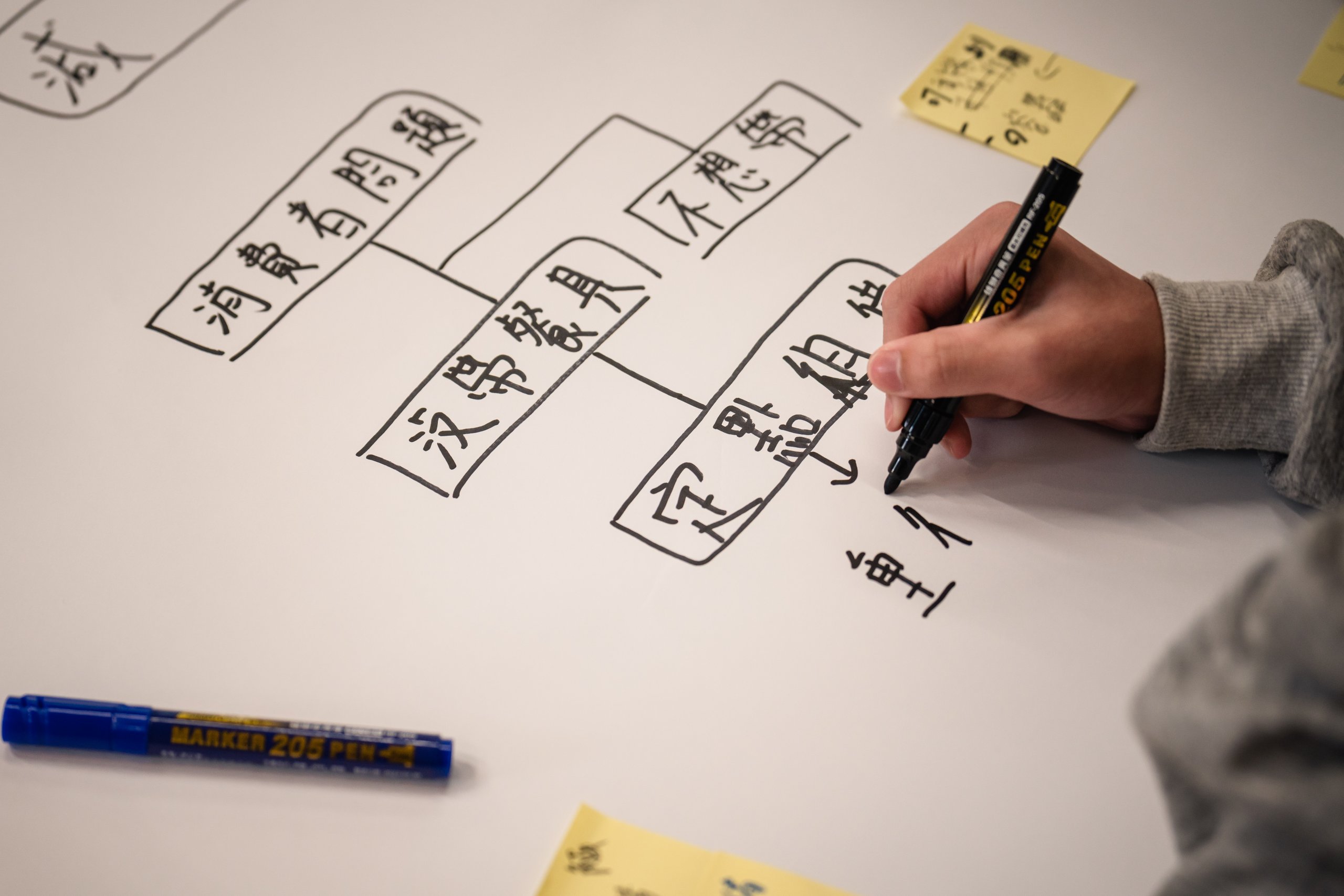

恰巧,黃暐程參加了一場以「循環經濟」為主題的工作坊,起初他對這個概念毫無頭緒,「但當談到共享經濟中『使用替代擁有』的模式時,我立刻聯想到 YouBike。」不用擁有腳踏車,只要支付單次使用費就能隨時騎走,這樣的設計讓黃暐程眼睛為之一亮,「循環經濟最吸引我的,不是把廢棄物變成黃金,而是如何用最少的資源,創造最大的商業價值,同時又能實踐永續發展的目標。」

最後,黃暐程創辦「原點社會企業」,並推動「奉茶行動」── 一款鼓勵民眾自備水瓶的 App。透過這款 App 內的飲水地圖,使用者可以快速找到附近提供飲用水的地點,並在合作店家內免費裝水。

從一到一萬四,從一個人到一群人

「要落實這個看似單純的行動,遠比想像中困難。」黃暐程說,初期願意合作的店家很少,更不用說願意無償供水,加上缺乏足夠的飲水點,也讓民眾興趣缺缺。此外,App 的開發也屢屢受限於預算、團隊等等資源不足,導致難以隨時排除系統異常,「那時候的規模真的很小,光是一個 bug 就可能讓整個行動停擺。」

如今,「奉茶行動」從零開始,逐步建立起一套屬於台灣的飲水地圖。截至目前,App 上已整合超過一萬四千個飲水據點,遍布全台甚至離島,數量幾乎與台灣便利商店總數不相上下。「我們希望讓大家意識到,其實台灣的飲水機很多,喝水這件事可以有新的選擇。」從一個人的信念,到一群人的參與,黃暐程相信:「永續,不該是遠方的理想,而是從每天的一口水開始。」